Вильям Льюс

Зельда (монодрама)

Действие идет при открытом занавесе и без перерыва.

Приемная доктора Кэррола — больничная комната, соответствующая обстановка: письменный стол с боковой приставкой, низенький столик с креслом, стул у письменного стола, качалка. На столе лампа на гибком штативе. Голые стены. Первая постановка была оформлена в мягких серых тонах с зеленой отделкой. Мебель желтого цвета.

Приглушаются огни. По громкоговорителю музыка, популярная во второй половине 40-х годов. Режущие звуки. Музыка прерывается обращением. Голос актрисы, исполняющей роль ЗЕЛЬДЫ, все последующие голоса в записи.

ГОЛОС: Доктор Кэррол, пожалуйста зайдите в свой кабинет.

Снова включается музыка, но всего лишь на несколько тактов, она вопиюще контрастирует с больничной атмосферой. Музыка выключается, резко меняется свет. Из глубины сцены — двери справа — выходит ЗЕЛЬДА. На ней свитер, в руках сумка. Она закрывает дверь, окидывает взглядом тускло освещенный кабинет врача.

ЗЕЛЬДА: Доктор Кэррол? (Подходит к рампе, вглядывается в публику. Настороженно). Доктор Кэррол?

Убедившись, что комната пуста подходит к письменному столу, находит какую-то бумагу, внимательно ее читает.

Нет, это не обо мне.

Швыряет бумагу на пол, идет к двери слева, открывает ее.

В комнату струится свет. ЗЕЛЬДА смотрит в освещенное пространство.

ЗЕЛЬДА: Здесь каждый человек — это движущаяся пустота. (Закрывает дверь, возвращается к письменному столу. Осторожно открывает ящик, находит в ном стопку папок. Включает настольную лампу. Читает). «Хайлендская больница. Секретно. Роберт С. Кэррол, доктор медицины» (Вынимает тяжелые папки. Публике, саркастически). Неужели так уж важно сохранить рассудок? (Перебирает папки). А мне бы так хотелось сейчас коробочку инжирного печенья. Но доктор Кэррол не позволяет мне самой даже выбрать зубную пасту… (Читает). Армстронг, Кэмпбэлл, Кроуз, Эдварс… Здесь все безумно дорого. Я должна отсюда уйти. Единственное место, которое я так безотчетно ненавижу. (Останавливается на одной папке). О, Кэти Эдварс. Она ничем не может себя занять, только кричит во все горло: «Кто-нибудь вызовет мне такси?». Сегодня к ней приходил муж. Как это было мучительно и страшно. Кэти — один скелетик — в ней и следа не осталось от того, что когда-то любил тот человек. И все же он повторял: «Я люблю тебя, Кэти. Я хочу, чтобы ты вернулась домой». А зачем? Той Кэти, которую он любил, уже не было. Очевидно, он говорил со своим прошлым и хотел утешить ее.

А я уже давно ни у кого не ищу утешения. А его нет вообще, и если бы оно было, тогда вся жизнь превратилась бы в детскую забаву… (Читает). Эванс, Фэйрчайльд… Психиатрия все же что-то вам предлагает, но это далеко не утешение… Форгусон, Фитцджеральд… (Пауза). Зельда. (Останавливается, понимая, что нашла свою историю болезни. Убирает остальные папки в ящик, закрывает его. Направляясь в центр сцены, читает первую страницу). «Шизофрения». (Пауза). Я знаю, знаю! Я знаю, что они копались в моей душе! (Читает про себя, по мере прочтения ее гнев возрастает. В ярости швыряет бумаги на пол. Публике). Вы можете мне сказать какого черта я должна до конца своей жизни томиться в этом заведении? Мне до смерти недоела вся угнетающая атмосфера этих больниц. Мне кажется, будто я все эти годы убирала свою комнату, стараясь, чтобы в коридоре никто этого не слышал. Я столько раз поднималась по лестницам, что могла уже дойти до самого неба. Но я только хочу одного: уйти как можно подальше из Эшвиля, штата Северной Каролины.

Кроме того у меня есть предназначение, и я должна его выполнить на свободе. Мое божественное предназначение. Мне нужно о многом поведать всему человечеству: о Боге, о смерти, о конце света. (Собирает бумаги, складывает их в папку). Но доктор Кэррол не разрешает мне говорить о религии. А вообще, кому какое дело? Современное поколение духовно неграмотно. Они считают, что апокалипсис или Армагеддон — это новый сорт порошка для печенья. А большинство религиозных людей все еще верит, что страдать и терпеть куда более достойно, чем пускаться в какие-то рискованные авантюры.

Берет сумку, садится в кресло, кладет папку на столик рядом, вынимает из сумки куклу. КУКЛЕ:

Хочешь еще что-то узнать? Ни один человек ни разу не прислал мне открытку с добрым пожеланием. Разве это не подло? Ну хотя бы такую: «Сочувствуем тебе, Зельда, что ты свихнулась». Меня бы и это устроило. Но ни единого слова. (Публике). У кого-нибудь есть конфетки? (Агрессивно). Премного благодарна!

Вынимает вязанье.

Да, жить в Эшвилле столь же радостно, как жить под дырявой трубой, из которой все время капает. Ну вот, в качестве терапии они заставили меня вязать эту противную вещь. Должна получиться юбка. Уродство, не так ли? Но у меня отличная вязка. Правда, вот только редкие петли, зато из юбки можно будет сделать рыболовную сеть. Вязанье — такая скучища, все равно, что читать «Путь паломника».

Я пробовала читать и других авторов. Джемса Джойса, например. Но в нервном моем состоянии — это какой-то кошмар. Я хочу что-то легкое, чтобы не болела голова. Но только не Золя. Я поняла, что это от него у меня начались какие-то неполадки с психикой. Экскурсы в прошлое тоже меня травмируют. (КУКЛЕ). Быть может у тебя найдется что-нибудь почитать? Но только избавь от своей Вирджинии Вулф.

Бросает КУКЛУ в кресло. С отвращением.

О, забудем. Забудем об этом. Не делай мне никаких одолжений. (Опускается в кресло). Уж лучше я буду сочинять стихи:

Жить не в радость,

Так умри,

Пища — гадость,

Не проси.

Страсть обманна -

Не люби,

Все бесцельно -

Так умри.

Открывает историю своей болезни, читает про себя. Мы слышим голос ЗЕЛЬДЫ на пленке. Ее лицо выдает ее чувства. Во время чтения улыбается.

ГОЛОС: Хайлендская больница. Секретно. Фицджеральд Зельда. Лечение продвигается медленно. Пациентка оказывает сопротивление медперсоналу, хотя она нуждается в его постоянном надзоре. Не надо волновать пациентку. Не давайте ей самостоятельно принимать решения, обостряющие ее состояние. Не спорьте с пациенткой, споры могут вызывать новую вспышку шизофрении.

ЗЕЛЬДА: Простите, что я улыбаюсь. Вы думаете, будто я вспомнила что-то смешное. Дело в том, что я не в состоянии контролировать свою улыбку. И это меня пугает.

(Резко поворачивается, хватает куклу. Встает, начинает сердито ее трясти. Злым шепотом кукле).

ЗЕЛЬДА: Почему у тебя такой идиотски-довольный вид?! Ведь и ты сидишь здесь со мной под замком! (Бросает куклу. Публике с отчаянием). О, боже, как страшно потерять рассудок и способность здраво мыслить. Но сочувствия к душевно-больным от вас я не жду. Вы представляете себе нашу трагедию совсем не такой, какая она есть в действительности. О, господи! Эти мрачные холодные стены, этот ужас, от того, что ты начинаешь сходить с ума. Куда ни посмотри — везде — тупик. Я так всего боюсь. Однако я существую. Но все смещено. Даже то, что я вижу. Вот этот стул, и самое себя, и вас. Куда бы я ни посмотрела — везде оптические иллюзии. Ваши руки мне кажутся слишком длинными. А ваши лица — совсем крошечными, где-то далеко от меня. И я вижу вас всех как фигурки в калейдоскопе.

Сердито снимает с себя свитер, засовывает его в сумку.

Куда же делась сестра Хольцхаузен? Черт бы ее побрал! Ее кто-нибудь видел? Хорошо, если бы она стала совсем малюсенькой и очутилась бы далеко-далеко. Она каждые пять минут влезает в мою комнату, хочет убедиться, что я еще не повесилась. Меня так злит, что люди не дают мне даже побезумствовать. Пусть они принимают меня такой, какая я есть и не стараются меня в этом как-то извинить.

Вот танцевать я не могу. Они мне не разрешают. А еще говорят — терапия! Танцы — это лучшая для меня терапия. Но доктор Кэррол считает, что танцы причина моей болезни. Черт бы его побрал с его допотопными идиотскими взглядами! А все потому, что Скотт наболтал ему всякой ерунды о Париже, будто бы я довела себя до болезни, занимаясь балетом по восемь часов в день. Как он не понимал, что в танцах я искала спасения от хаоса нашей семейной жизни. (Пауза). А Скотт искал спасения в бутылке. По-моему, ничто так не характеризует нашу цивилизацию, как стремление людей искать от нее спасения.

Как я ненавижу все эти варварские штучки психиатрии. И танцевать я, вероятно, никогда уже больше не смогу. Если я когда-нибудь выйду отсюда — если они меня выпустят — мышцы мои настолько ослабнут, что я смогу лишь еле-еле передвигать ноги. Правда, когда меня последний раз отпустили к маме, я снова стала заниматься балетом. Но я поссорилась с Амалией Лиллгард — моим педагогом. Я ей заявила, что я не буду разучивать никаких вариаций, которые не соответствуют ни духу музыки, ни времени. (В течение этого монолога ЗЕЛЬДА делает балетные па). И я дала ей несколько вальсов Шуберта, надеясь, что она мне их поставит. Но видно, у нее было что-то неладно со слухом. Я ей об этом прямо сказала, но она в ответ назвала меня коровой, а я ей ответила: «От коровы слышу…» А она мне говорит, что уж она-то коровой никак не может быть, сколько бы она ни старалась. Тут я ей сказала, что корове не надо стараться быть коровой, потому что она и без того — корова.

Весело смеется.

Ах, как бы мне хотелось этим летом вновь очутиться дома в Алабаме. Поля, заросшие густой альфальфой, низкие свинцовые лунные ночи, кваканье лягушек в камышах — во всем сонная умиротворенность нашего южного лета во всем богатстве его поэзии. Когда наступает гроза, то ветви магнолий начинают шуметь и гнуться. Сгущаются сумерки, наступает темнота, и небо не сулит никакого просвета… И капельки воды падают с деревьев, а река — серебряное зеркало… О, боже, какое во всем волшебство!

Как бы мне хотелось после мучительных лет борьбы с недугом, снова попасть в сонную красоту маминого маленького сада и не думать о завтрашнем дне. (Пауза). Все равно я бессильна что-нибудь в нем изменить. (Качает куклу). Где бы ты ни была — никогда не волнуйся, не приходи в отчаяние от жизни. Либо она есть, либо ее нет.

Если бы они позволили мне завести какого-нибудь зверька… Так хочется! Как-то у нас жил персидский кот — мы звали его Шопен. Глаза — как топазы. Красавец. Сам весь белоснежный в пушистых сапожках. Когда он был еще котенком, он поймал, замучил и съел свою первую мышку. А я еще угостила его анчоусами и сырными палочками. (Опускается в кресло).

Эта победа так разожгла его честолюбие, что он захотел съесть нашего попугая. Но Полли так истошно вопила, что ее было слышно за пять кварталов. Я сильно отодрала Шопена, и он исчез. Затерялся в золотой осени, где-то под упавшими листьями.

Если Полли яростно не клевала земляные орешки, она кричала: «Идите к черту! Идите к черту!» Папа сделал мне выговор за то, что я ее этому научила. Не так уж трудно совратить глупую птицу. Полли также знала все современные шлягеры.

ЗЕЛЬДА встает, танцует, напевая популярную песенку.

Меняется свет.

ГОЛОС: Зельда!

ЗЕЛЬДА поворачивается в сторону письменного стола.

ЗЕЛЬДА: Мама?

Мысленно представляет себе маму в качалке, подбегает к столу, протягивает ей левую руку. Говорит с южным акцентом. Она — молодая ЗЕЛЬДА.

Мамочка! Погляди. Это от Скотта. Обручальное кольцо, мама. Интересно, какое оно?.. Кольцо его матери. Правде же, оно великолепно.

Садится на угол письменного стола. Раздраженно.

Мама, ведь мне почти уже девятнадцать. (Через плечо, сестре). Розалинда, а где открытка от Скотта? (Находит ее на столе). О, вот она. Хорошо. Но отныне я прошу тебя не рыться в моей корреспонденции. (Матери). Послушай, мамочка…

ГОЛОС (Скотта): Дорогая, посылаю его тебе почтой, точно также, как я сам его получил. Надеюсь, оно будет тебе впору. Как бы мне сейчас хотелось самому надеть его на твой пальчик. Я подыскал потрясающее жилье с обстановкой: там есть кровать и плетеная мебель. Пиши мне каждый день. До свидания, моя ненаглядная. Скотт.

Пока играет пленка ЗЕЛЬДА стоит ошеломленная. Произносит его имя одновременно с голосом на пленке.

ЗЕЛЬДА: Скотт?! (Матери). Как это прекрасно, мама: миссис Фрэнсис Скотт Фицджеральд! (Любуется кольцом). Значит, скоро свадьба — кольцо — ее предвестник. Но погони… В субботу вечером в нашем клубе танцы, и я его надену. Лерлайн Пирсон позеленеет от злости.

Ну, конечно же, я пойду, потому что не хочу огорчать Фрэнки Стаббса. Скотт ведь в Нью-Йорке; правда мы обручены, но это вовсе не означает, что я не могу поразвлечься. Ты знаешь, Элеонора Браудор тоже обручена, а поклонников у нее больше, чем жен у царя Соломона. А уж если мне представится случай, я расцелую всех холостяков в Алабаме. А быть может, я уже это сделала.

Успокаивает мать.

Но волнуйся, мамочка. Я же тебя разыграла. Во-первых, я никого не целовала. И во-вторых… это то, что во-первых ничего не было.

Ее игривое настроение проходит. Исчезает фиксация на матери. Медленно, бесцельно, слоняется по комнате. Меняется освещение. Наступает момент растерянности. Публике, как уже пожилая ЗЕЛЬДА.

Алабама, колыбель Конфедерации Южных штатов, Монтгомери, Плезант-Авеню, дом номер шесть. Мы три раза переезжали с места на место, прежде чем обосноваться в Монтгомери, в квартале «Хилл». В те времена это было весьма фешенебельное мосте, под стать судье Верховного Суда и его семье. Нарядная, шикарная улица. Все леди и джентльмены города строго обособлены от их прачек, мясников и собирателей мусора. И, все же, мама считала всех леди нашего города провинциальными. Она и сейчас такого же мнения. А вы знаете, она там живет уже более семидесяти лот…

ГОЛОС: Благодарю тебя, но я не уроженка этих мест.

ЗЕЛЬДА: Она ни за что но признает себя частицей Монтгомери.

ГОЛОС: Все, кто были внизу, стали карабкаться вверх.

ЗЕЛЬДА: Конечно же, изменился и наш светский мирок. Пришел в упадок.

ГОЛОС: Я уже сказала тебе, Зельда: все потому, что низы полезли наверх.

ЗЕЛЬДА: Я знаю, мама! Я знаю! (Публике). Комната Розалилды далеко от входа. Моя комната наверху, в передней части дома. Вон там. Окно выходит в сад старого Уилстона. В углу маленькая белая кровать. Вся комната белая. Белые занавески и все остальное белое. Так напоминает больничную палату… (Пауза). Странно, неправда?

Помню, когда я была маленькой девочкой, я любила лежать в темноте. Аромат грушевых деревьев наполнял мою комнату. Засыпая, я слышала звуки вальса — где-то вдалеке играл оркестр.

Помню, я рано просыпалась в эти туманные утра, в эти безвозвратно ушедшие утра. Солнце красновато-желтое, похожее на огромный яркий спелый персик, свисающий с дерева, уже пробилось сквозь дымку тумана. Янтарные квадратики света падают на мою постель. А я еще сонная; у меня холодные пальцы ног, рассыпались волосы, но весь день я несу в себе ощущение бодрости и чистоты — потому что я видела, как восходит солнце.

Особенно я любила наблюдать восход в июле, на полях, где собирали хлопок — небо изливало красную лаву на пыльные дороги, как бы желая укрыть их своим неистовым сияньем.

У каждого места свой час. Вот Рим в зимний полдень — солнце кажется мутноватым. Вот Париж в голубой дымке весенних сумерек. И вот лучи красного солнца пробивают себе дорогу в глубоких ущельях Нью-Йорка.

Но в 20-е годы в Монтгомери было свое особенное, только ому присущее время. Оно наступало ранним летом где-то в половине седьмого вечера, тогда на улицах, шипя и вспыхивая, зажигались фонари, а когда раскаленные шары становились черными от облепившей их мошкары, тогда детей звали с пыльных улиц домой, укладываться спать, а взрослые садились на приступках поболтать.

Здесь есть кто-нибудь из Монтгомери? Ну хоть кто-нибудь?.. Время было тогда традицией, а прошлое — настоящим.

ГОЛОС: Зельда!

ЗЕЛЬДА: Мама?

ЗЕЛЬДА снова подбегает к письменному столу. Встает на него, как бы готовая к примерке платья.

О, мамочка, ты даже не представляешь, какую сенсацию вызвало в клубе мое обручальное кольцо. Поверь, мама, танец был полностью испорчен. А Люси Голдуэйт сказала Теодозии Ли, что… О, мама, я же прямо стою.

Нет, мамочка, так мне не нравится. Я хочу, чтобы оно спадало у меня с плеча — видишь, вот так?

Оно все равно будет торчащим и пышным. У Джейн Месси такое же пышное подвенечное платье, хотя сама она еще более плоская, чем вчерашний блин.

Спускается со стола.

А затем я надену свой серый костюм. Серый — цвет солдат — Конфедерации. Сделаю себе короткую стрижку. И, надеюсь, я буду чертовски привлекательна!

ГОЛОС: Зельда!

ЗЕЛЬДА останавливается в неуверенности. Публике:

ЗЕЛЬДА: У меня такое чувство, будто бы я иду по канату, а любовь Скотта — это зонтик, который помогает мне сохранить баланс.

Медленно идет к рампе.

Я получила от папы свадебный подарок — поездку на Север штата. Вообще-то они с мамой не хотели, чтобы я выходила замуж. Они даже обрадовались, что свадьба состоялась в Нью-Йорке, потому что Скотт — ирландский католик. Они считали, что католический ритуал не вызовет восторга в нашем городе. Кроме того, папе не нравился Скотт, потому что он бросил Принстонский университет, был пьянчугой и янки. Когда папа провожал меня в Нью-Йорк, он выглядел таким красавцем…

ГОЛОС: До свиданья, девочка.

ЗЕЛЬДА: Я боялась, что расплачусь. (Пауза). До свиданья, папа… (Зрителям). И поезд навсегда увез меня из этой Страны Теней.

Меняется свет.

ЗЕЛЬДА дергает себя за рукав.

Откуда на мне эта старая уродливая тряпка? Это просто какой-то мешок из дерюги. Где все мои туалеты? (Пауза). О… Конечно, они все забрали. У меня всегда было столько красивых вещей с ярлыками знаменитейших фирм. Все унесла сиделка Хольцхаузен. По распоряжению доктора Кэррола.

Ну, ладно. Я набрала лишние килограммы, и мои старые платья мне стали малы. Посмотрите на эти бедра. Меня догнал пожилой возраст со всеми его изъянами. Лечение инсулином прибавило двадцать лишних фунтов. Весьма досадно!

Это платье прислала мне мама. Она заказала его очень давно. Вы скажете, что ему чуточку недостает шика. Но оно годится на все случаи жизни, требующие скромности. Я ношу его очень давно, и оно уже три раза входило в моду.

Снова достает вязанье.

Наконец-то у меня будет смена гардероба, вот как закончу эту препротивную юбку. Она огромная. Пожалуй, я подарю ее сиделке Хольцхаузен. Сиделка Хольцхаузен — образец прусской тупости. Она не улавливает нюансов.

Зимой она носит жакет из какого-то невообразимого меха. В сырую погоду от него несет запахом дикого зверя. Но она уверяет, что это немецкая норка. Посмотрите сами. Если это немецкая норка — то это наверняка псевдоним водяной крысы, живущей в темном лесу. (Подражает немецкому акценту сестры Хольцхаузен).

«Фрау Фицджеральд, я должна всю свою жизнь работать. Я не родилась, как некоторые, с серебряной ложкой во рту. (Публике). И очень жаль, потому что в ее ртище уместилось бы несколько серебряных ложек (по-нем.).

ЗЕЛЬДА подходит к авансцене, вполоборота публике.

Скажите, вы когда-нибудь читали первый роман моего мужа? Я всех это спрашиваю, потому что многие не помнят. Но я-то помню. «ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ»… С выходом его в свет началась сказка моей жизни. А затем последовали всякие сумасбродства, брызги шампанского, бархатные ночи.

Фрэнсис — Фрэнсис — Скотт — Скотт — Фицджоральд — Фицджеральд. (Делает реверанс).

И мисс Никто из Алабамы. Я оказалась той маленькой рыбешкой, которая плавает под акулой и нагло питается ее отбросами. Так вот оно и было. Жизнь прошла надо мной подобно плотной густой тени, и я с восторгом заглатывала все, что капало на меня. И я любила его. Я любила Скотта. Без него все становилось бесцветным и жалким. Я плыла в кильватере его мыслей. Я растворялась в его образе.

В романтическом порыве вспоминает юного Скотта.

Впервые мы встретились с ним месяц спустя после моего окончания гимназии. Он был старшим лейтенантом Шестьдесят Седьмого пехотного полка. Я увидала его в дальнем конце бального зала, он стоял, наблюдая за тем, как я танцевала вальс с Томи Ли Калпеппером.

Я помню каждое мягкое пятнышко света, которое оттеняло аристократические черты его лица. Он был так красив, как не подобает мужчине: фиалковые глаза, темные ресницы, прямой нос и чувственный рот. В мягком свете его волосы приобретали какой-то золотисто-зеленый оттенок. Такой мужской красоты я прежде никогда не встречала. Он был слегка навеселе и пребывал в состоянии эйфории.

Молодая ЗЕЛЬДА говорит с южным акцентом своему партнеру.

Прости меня, Томми Ли. (Публике). То была божественная ночь, полная неуловимых таинств. Все в этом зале сулило надежды.

Издалека доносится лирическая мелодия. ЗЕЛЬДА мечтательно танцует.

Мне казалось, что я бесплотна: словно призрак я скользнула в его открытые объятья — нас никто не представил друг другу — но какая-то нежная, неодолимая сила властно притянула меня к нему и заключила в его объятьях. Казалось, что за спиной у него крылья, которые держали его в воздухе в состоянии некоего экстаза. Я подумала, быть может, он обладал таинственным даром летать, а танцевал лишь отдавая дань приличиям. Со скромностью подвыпившего человека он прошептал мне на ухо свое имя.

ЗЕЛЬДА кокетливо, Скотту.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд? Какое замечательное имя. Не родственник ли вы тому Фрэнсису Скотту Кею, написавшему ужасную песню, которую никто не поет?

О, так вы родственник? Не обижайтесь, лейтенант, но я надеюсь; что эта песня никогда но станет нашим национальным гимном. А вам она нравится? Да, неужели?

Снова прежняя ЗЕЛЬДА. Публике.

Танцевать с ним, прижавшись к нему… мое лицо касалось его уха и туго накрахмаленного армейского воротничка… Скотт — такой чистый, нетронутый, неотразимый — золотой бог. Скотт, мой дорогой, у нас было все, у нас был рай, но мы сами его погубили.

Краткая пауза. Снова молодая ЗЕЛЬДА, Скотту.

Мое имя? Зельда Сэйр. Зель-да. Меня назвали по имени одной цыганки — королевы из романа, который читала мама перед тем, как я появилась на свет… (Прежняя ЗЕЛЬДА). Мы были отчаянно влюблены друг в друга. А такая любовь влечет за собой несчастную жизнь. (СКОТТУ). Почему ты на мне женился? (Отвечает за него). Потому что ты понимала, что жизнь — это нечто серьезное. (СКОТТУ). Нечто серьезное? (Публике). Это я понимала? (СКОТТУ). Как же так, мой милый дуралей? Ты ведь всех своих героинь списал с меня, изобразив их эгоистками и легкомысленными кокетками. Во мне нет ни одной серьезной клеточки. А ты помнишь?.. наши.. (с тоской вспоминает) безумные эскапады в первый год нашей жизни в Нью-Йорке — стоял жаркий летний вечер — я прокатилась на крыше такси вдоль Пятой Авеню. А как я прыгнула в вечернем туалете в городской фонтан? (СКОТТУ). Ты помнишь это, Скотт? (Публике). Мы с ним откалывали такие номера. Иногда я ехала на капоте автомобиля, а он на крыше…

Звуки струнного оркестра, исполняющего музыку Винсента Юменса.

Винсент Юменс писал музыку для тех сумеречных послевоенных вечеров. Они незабываемы. Они висели над городом темной синевой.

В барах мы напивались до чертиков. Мы купили «роллс-ройс» с такой легкостью, будто покупали почтовую марку. Я села за руль, и мы помчались домой в Лонг-Айленд, нарушая все правила, а Скотт горланил во все горло песенку: «Кто укусит твою шейку, когда у меня уже не будет зубов?»

Вот тогда-то он начал писать своего «ГЭТСБИ». На этот роман у него ушло два года. А я тем временем очнулась от комплекса неполноценности, коротко постригла волосы и утратила свой южный акцент.

Закуривает сигарету, постепенно входя в образ кокетки, какой была в молодости.

И я пошла в наступление. Я флиртовала, потому что это доставляло мне удовольствие. Я надевала облегающий купальный костюм телесного цвета, потому что у меня была прекрасная фигура. Я пудрилась и красилась, потому что это мне было совсем не нужно. Вы не поверите, но женщины в картине Ботичелли «Весна» мне казались уродами, так как они не походили на девиц из варьете «Зигфельд Фоллиз».

А наш «роллс»? (Пауза). После того, как я вымыла его шлангом, мы вернули его обратно. Все наши бурные вечеринки стали томительно-однообразными. Доротти Паркер однажды о нас сказала: «Поведение, нарочито вызывающее, чтобы шокировать публику». (Отпивает из стакана). Больше мы ее не позовем.

Сидя на приставном столике, просматривает список.

Давай-ка подумаем, кого же нам пригласить. (Пауза). Супружескую чету Кэлвин Кулиджей, да конечно. Голую девушку из рекламного шоу Ёрла Кэррола. Архиепископа Нью-Йорка. О — да, еще Таллулу Бэнкхед. Такие милые простые люди, и все друг друга так хорошо знают.

Однажды мы поехали в Лондон посмотреть туман, но вместо этого мы увидали Таллулу. (Поднимает стакан). За здоровье молодой прожигательницы жизни, которая наконец состарилась. Однако ей удалось избежать плохого конца, какой ей прочили, она закончила тем же, что и другие легкомысленные девицы «века джаза» — они ушли в семейную жизнь с ее монотонным бытом, с ее условностями, с ее мучительной обязанностью рожать детей.

Она уже изрядно выпила.

А мне наплевать на условности. Молодость в друзьях не нуждается. Ей нужны оравы людей. Но все свои чувства я переживаю в одиночестве. Вот что характерно для веселой кокетки, но я не позволю миру меня придушить. Карабкайся наверх и живи в свое удовольствие. Пусть расплата будет тяжелой — ну и черт с ней!

Шатаясь, подходит к рампе.

Даю слово, если моя заблудшая душа будет умирать и просить хлеба, я буду есть камень, ни о чем не сожалея и ни в чем не раскаиваясь. Важно только одно: бери, что хочешь и когда хочешь. .. Скотт!

Направляется к двери в глубине сцены. справа, открывает дверь, зовет Скотта.

Пожалуйста, иди сюда и помоги мне дать интервью. У нас здесь джентльмен из журнала «Курьер». (Журналисту, обольстительно в стиле красавицы Юга). Интервью обо мне, столь незначительной личности? Я самостоятельно никогда не давала интервью. Так что же мы делаем? Ответ должен быть очень формальным?

Ах, нет? Хорошо.

Садится на угол письменного стола. Репортер в качалке.

Как я готовлю мужу завтрак? (Пауза). Сначала я посмотрю, есть ли у нас бэкон. Если да — то я спрошу у кухарки, на какой сковороде его поджарить. Затем я спрошу у нее, есть ли у нас яйца. Если да, я попрошу ее сделать омлет. Гренки я и не пытаюсь поджарить, потому что они тут же подгорают.

Занимаюсь ли спортом? Да, я начала играть в гольф. Играю точно так же, как Людовик Х1V, накачавшись, как он, вином, много жульничаю и хожу, как он, на высоких каблуках.

А вот этого я не знаю. (Обращается к Скотту за сценой). Скотт! Репортер спрашивает: что мы предпочитаем — большую семью или маленькую? (Репортеру). Все-таки, большую. Чтобы дать детям возможность стать тем, кем они хотят, чтобы родители не угнетали бы их чрезмерной опекой. Вы меня понимаете?

Да, я написала три рассказа. То есть, я хотела сказать, что я сейчас их пишу. Но у меня уже готовы несколько статей для журналов. Я люблю писать. Знаете, я как-то попросила мужа придумать конец к одному моему рассказу, но он отказался. А почему? Он сказал, что все мои рассказы написаны задом наперед, что все они начинаются с конца. (Скотту). Да, ты так сказал!

Репортеру, конфиденциально.

Вам это может показаться странным, но в последнем романе мужа я нашла отрывки из своего старого дневника, который после нашей свадьбы исчез самым таинственным образом. А также и письма, которые я ему писала. Очевидно, наш мистер Фицджеральд считает, что плагиат начинается дома.

О да, конечно. Я так скучаю по своему Монтгомери. (Скотту). Скотт, а куда делась телеграмма от Элеоноры?

Находит ее на столе.

О, бог мой, ведь я же на ней сижу. (Репортеру). Вот вы только послушайте: (Читает). «Дорогая Зельда, скорее приезжай домой, так как некому танцевать чарльстон на ступеньках здания суда. Точка. Ради спасения нашего дорогого старого Монтгомери, скорее возвращайся домой. Точка». (Скотту). Скотт, а где Роберт? Почему он еще не принес нам выпить? (Репортеру). Извините, пожалуйста. (Зовет). Роберт! (Скотту). Разве у него сегодня выходной? Я что-то не помню. (Кричит). Роберт! (Репортеру). Роберт — наш дворецкий. Вероятно у него сейчас урок, — он учится играть на саксофоне

Открывает дверь слева, в комнату врывается сноп ослепительного света. Резко звенит колокол.

Роберт! (В ужасе затыкает уши). А я вам что говорила?

Захлопывает дверь, подходит к столу, гасит сигарету.

Он учится играть на саксофоне? Нет, нет, а что перед этим? «Бери что хочешь и когда хочешь»? О, боже, неужели я сама когда-нибудь этому верила? (Публике). Почему — почему у меня бывает такая странная потеря ориентации? Как мне бы хотелось снова ехать вместе со Скоттом на крыше нью-йоркского такси, немного навеселе, а сами моложе самой молодости. О, господи, какая отчаянная тоска, как хочется вернуть молодость. Какая это мука!

Себе я говорила: «Зельда, ты сможешь продержаться еще лет пять. Ты будешь еще хороша. Нужно по крайней мере добрых лет тридцать, чтобы женщина утратила свою красоту и очарование.»

Рыдает.

Нет, я была неправа. Посмотрите на меня! Блистательная миссис Скотт Финджеральд. Отчасти я даже рада, что Скотт умер. Я не хотела, чтобы он увидел, как я старею и становлюсь такой скучной. Горе иссушило мои глаза. Меня душевно и физически мучают противоречия, но не могу припомнить — о чем все это. Мне хочется найти какую-нибудь точку опоры и сказать: «Вот это настоящее. Вот это часть моей жизни, и то, что со мной было, — стало частью моих воспоминаний».

Я помню один свой взрыв. Это случилось, когда Скотт валял дурака с Айседорой Дункан. Мы ужинали в городишке Сент-Пол-де Венс в горах над Ниццой, с нами были Джеральд и Сара Мёрфи — пожалуй, это были наши самые преданные в жизни друзья.

Айседора Дункан сидела рядом за столиком. Понимаете, ей было только сорок шесть, а выглядела она совершенной старухой.

Очень отяжелела. Волосы крашеные, фиолетовые в тон платью. Она была просто смешна. А подле нее увивались три желторотых юнца.

И неожиданно Скотт бросился перед ней на колени, словно мальчишка-балетоман. Если бы вы на них посмотрели! Она склонилась над ним, поцеловала его в лоб, потрепала его волосы: «Мой центурион, — сказала она. — Мой прекрасный, храбрый центурион». Вот старая кляча!

Но когда она пригласила его зайти позднее к ней в комнату, вы знаете, что я сделала? Я встала на стол (встает на маленький столик) и прыгнула прямо через голову Джеральда на лестницу. Мои юбки так и разлетелись! (ЗЕЛЬДА неловко прыгает со стола, смеется). Бедная Айседора! Конечно, я ее переплюнула. Правда, я ободрала обе коленки, но это было зрелище!

Заразительно смеется, прыгает как ребенок. Останавливается, чего-то испугавшись, подбегает к рампе.

Где я?

Потрясенная садится в качалку.

Зельда, твое время уходит. А мне кажется, будто бы я только что родилась. Вот что я сейчас чувствую. Родилась без семьи, без уютного дома, не зная — бунтовать мне или покоряться. (Матери). Мама, а какая я была маленькой?

ГОЛОС: Хорошей. Все мои дети были хорошими.

ЗЕЛЬДА: Нет, мама, я не о том. Я четко не представляю себе, какая же я была. Мне кажется, что я была просто никем и я до сих пор не знаю, стала ли я собой или я все еще никто. Плакала ли я по ночам, раздражала ли вас, хотели вы с папой, чтобы я умерла?

ГОЛОС: Зельда, что за вздор! Все мои дети были такие милашки.

ЗЕЛЬДА: Мама, о других не хочу ничего слышать. Я хочу только узнать о себе. Миссис Кэвэноу постоянно твердила, что она никогда в жизни своей не видела более несносной девчонки, чем я. Это правда?

ГОЛОС: Ее маленькая Клара была косолапой и косоглазой. Вылитый отец. Джесси Кэвэноу просто завидовала.

ЗЕЛЬДА: Но все же, мама, какая я была?

ГОЛОС: Ты была сущей мечтой, ангелочком, Зельда. Все мои дети были особенными.

ЗЕЛЬДА: Спасибо, мамочка. (Публике). Розалинда говорит, что я была маминой любимицей. Мама не отлучала меня от груди до тех пор, пока я не смогла перегрызть куриную косточку.

Часы пробили три.

О, доктор Кэррол сейчас придет, чтобы провести со мной небольшой разговор по душам. Уверена, он считает меня неизлечимо больной. Да, да. Это именно так.

Отодвигает качалку вглубь сцены. Прячет папку под подушку на стуле и на нее садится.

Не надо было мне тайком брать эту папку, чтобы все узнать. А я и так все знаю по его виду. По его глазам.

Встает, направляет лампу прямо на свой стул. Снова садится, яркий свет падает ей в лицо — немигающий свет кобры.

Подходит на цыпочках к двери слева, прислушивается. Осторожно открывает дверь. Отступает, пораженная ослепительным светом.

Доктор Кэррол! (Растерянно). Доктор Кэррол, вы говорили с моей мамой? Я хочу поехать на Пасху домой. (Закрывает дверь). Да, я плохо спала. Вы говорили с мамой? Я знаю, она хочет, чтобы я приехала домой. Вы только ей позвоните. Понимаете, мама стареет. Мне страшно подумать, что в этом году она еще постареет на целый год Мне так грустно. Мне так…(Всхлипывает, садится). Мне… да… да… (Устало закрывает глаза, считает). 100, 99… Клянусь богом, психиатрия хуже всякого колдовства… 98… Она создает иллюзию надежды, когда надежды нет… 97… Я сама себе кажусь такой странной. Смотрю в окно и вижу людей, копошащихся как муравьи в бутылке, и я теряю контроль над собой… Какой абсурд, какая потеря времени. Я не могу отчетливо представить себя в прошлом, как бы я не старалась… 89… Я кидаю все в одну большую кучу, которую я называю прошлым.

ГОЛОС: Продолжайте, миссис Фицджеральд.

ЗЕЛЬДА: Боже милостивый, как я ненавижу этот голос. (Пауза). Предупреждаю, что это будет рассказ о безграничном одиночестве.

ГОЛОС: Говорите все, что вспомните.

ЗЕЛЬДА: О, да… хорошо. Мы жили с мужем в большом доме на берегу реки. В Уилмингтоне.

Останавливается. Внезапно на нее подействовала обстановка. Открывает глаза, испуганно вскакивает.

Погодите, одну минуту. Это не Уилмингтон. Так где же я?

ГОЛОС: Успокойтесь. Все идет хорошо.

ЗЕЛЬДА: Но где же я? О черт побери! (Садится). Ох, Эллерсли. Да, Эллерсли. На берегу Делавара. И в нашу сторону дул ветер с реки. Место было пыльное. Иногда, не так уж часто, мы делали всякие глупости. И все же, мы были счастливы. Правда, мы как-то даже и не задумывались — счастливы мы или нет. Возможно нам казалось, что счастье это нечто особенное.

Выпрямляется, охваченная внезапным воспоминанием.

Доктор Кэррол, вы видите эти украшения. Мы вынимаем их каждый год, с тех пор, когда я была девочкой.

ГОЛОС: Какие украшения?

ЗЕЛЬДА: Закройте глаза, доктор Кэррол, быть может тогда вы их увидите. Елочные украшения, что же еще? Быть может нам поменяться местами?

ГОЛОС: Опишите их.

ЗЕЛЬДА: Райские птички со стеклянными хвостиками спиралькой. И те маленькие серебряные колокольчики, которые всю ночь звенели сами по себе.

Проходит за спинку стула. Мы слышим звук разбивающейся игрушки.

О, нет. (Пауза). Вы знаете, однажды, когда я вошла в зал на Рождественский котильон, все дворецкие и лакеи засуетились, стали порхать вокруг меня словно снежинки ранней зимой. И я спросила себя: почему я вдруг оказалась в центре внимания общества? Неужели потому, что теперь миссис Фрэнсис Скотт Фицджеральд?

Одна ехидная старая дама во время котильона сказала: «Как я понимаю, она всего навсего лишь хитрая маленькая кокетка, но ушки у нее на макушке».

То было Рождество прошлого. Я это помню. Была у нас служанка Мари, замечательная девушка-негритянка. Высокая и неуклюжая. Она смеялась и танцевала босиком вокруг елки на осколках елочных украшений. Казалось, она даже этого не замечала. Вот сила воли!

А еще был Филипп. (Пауза). Филипп? (Пауза). Скотт подцепил его в одном из спортивных залов Парижа; хотя я была против, он привез его к нам домой в Америку как шофера и своего собутыльника. Очевидно, в Делаваре трудно было найти шофера. Все они работали на Конгресс.

Филипп — парижский боксер и шофер такси, он хотел управлять нашим домом, как своим такси. Он всегда разминал мускулы и тренировался в ударах. Верно, ему пришлось отразить немало ударов своей головой. Они со Скоттом вечно боксировали. Но числился он в нашем доме дворецким.

Мы вызывали его из кухни автомобильным рожком, как на всех парижских такси.

Слышится автомобильный гудок.

Очевидно, это спасало его от тоски по Франции.

ЗЕЛЬДА подходит к столу. Обращается к доктору Кэрролу, как если бы он сидел на стуле.

Доктор, я еще кое-что вспомнила из своего прошлого, как вы хотели.

ГОЛОС: Что же еще, миссис Фиццжеральд?

ЗЕЛЬДА подбегает к своей сумке, открывает ее. Вынимает альбом.

ЗЕЛЬДА: Вот посмотрите. Сюда я положила двенадцать записных книжек. Фотографии, вырезки и прочее, они расскажут вам, какими мы были удивительно обычными людьми. Вот моя фотография. Мне пять лет. А вот и мама. У меня в руках Пэтси — моя тряпичная кукла, я повсюду катала ее в этой красной тележке. А наша маленькая собачка бежала за нами.

Роняет альбом, начинает тянуть воображаемую тележку.

Ну давай, Эзра!

Останавливается у кресла, в котором, якобы, сидит отец.

Папа! Добрый день! (Публике). Он мудрейший из судей. Так говорят о нем в городе. Всегда в своей мягкой фетровой шляпе. Я родилась когда ему уже было сорок два года. Слишком поздно. Вы ни за что не поверите, что папа как-то раз чуть меня но убил. Не верите? Тут он выглядит весьма достойно. Вот он — стоит гордый, весь в своих мыслях, как будто покачиваясь взад и вперед.

Отцу, жизнерадостно.

Папа, ты помнишь тот день, когда Скотт впервые пришел к нам обедать?

Поворачивается, пожимает плечами. Публике.

Он забыл. Как это удобно!

Голосом отца.

Зельда! Ты уже взрослая, и нечего сидеть на коленях у мистера Фиццжоральда.

Публике.

Вот так это и началось. (Отцу). О, папа, какого черта! Никого не касается, что я делаю!

Голосом отца.

Зельда, я запрещаю тебе выражаться в нашем доме! (Дразня отца). Какого черта, черта, черта! (Публике). Ну тут он уже пришел в ярость. (Как отец со злым лицом). Ты дрянная скверная девчонка! Взгляни на себя! Все лицо размалевано! Сию минуту пойди и умойся! (Отцу). Какого черта, черта, черта! (Публике). И тут он схватил большой нож и стал гоняться за мной по всей столовой. (Бежит по сцене). Черт подери, черт подери, черт подери!

Останавливается, смеется.

Бедный папа. Я хотела сказать: бедный Скотт. Таково было его первое знакомство с семейством Сэйров. (Отцу). Спокойной ночи, папочка.

Начинает играть в классики. Публике.

Вы знаете, что папа всегда ложился спать в восемь часов. Вот тоска!

ГОЛОС: Зельда!

ЗЕЛЬДА: (матери) Мама, неужели мне пора идти домой? Ведь еще не стемнело. (Публике). И начинается…

ГОЛОС: Зельда!

ЗЕЛЬДА: «Кодекс поведения молодых леди»…

ГОЛОС: Зельда!

ЗЕЛЬДА И ГОЛОС: Не позволяет молодой леди сидеть, положив ногу на ногу.

ЗЕЛЬДА: Ты имеешь в виду мои ноги, мама?

ГОЛОС: Зельда!

ЗЕЛЬДА И ГОЛОС: Молодая леди но должна говорить слово «ноги» Она может сказать ножки, но не ноги. И далее: настоящая леди не должна сидеть, касаясь спинки стула. Ее спина должна быть прямой Настоящая леди не выйдет из дома, предварительно не застегнув все пуговицы на перчатках. Настоящая леди не будет ходить по полу босиком. Мы — аристократия американского Юга. Пожалуйста, не забывай этого.

ЗЕЛЬДА: Не забуду, мама. (Публике). Благородные леди Юга! Образ красавицы Юга был создан южанином. Когда наша леди говорит вам «Добрый день» — она уже этим сказала все, что знает. У нее детское личико и такой же интеллект. Вам знаком этот тип. Маленький ум, мелкие интересы. Она проживет жизнь с томным выражением лица, будто бы она умирает. Однако девять леди из десяти не умирают ни завтра, ни послезавтра — но красавица Юга должна оставить впечатление вечной страдалицы. Как я ненавижу в женщинах эту черту!

У маленького столика «заводит» виктролу. Слышится музыка примерно 20-х годов.

Вот однажды я пошла на танцы, там студенты при свете факелов произносили клятву.

Драматично декламирует, приложив руку к сердцу.

«Красавице Юга, образцу несравненной прелести, мы посвящаем нашу жизнь и честь и готовы всегда защищать ее высокое целомудрие». (Смеется). После этого нелепого ритуала я нарочно заставила Ирби Джоунза танцевать со мной, прижавшись щекой к щеке, к великому ужасу наших матрон. Иногда после танцев мы тайком садились в машины и удирали в самый конец Корт-стрит. Останавливались в ореховой роще и целовались.

Виктрола перестает играть. ЗЕЛЬДА сидит на письменном столе.

Бывало и так, что на той же дороге мы с Ллойд Купером останавливали машину против публичного дома миссис Клэйр, и я направляла фары на всех знакомых мальчишек, когда они крадучись подходили к дверям.

ЗЕЛЬДА направляет свет лампы прямо в глаза зрителей, дразнясь выкрикивает имена.

Чар-ли! Чарли Мосли! Я тебя вижу! (В зал). Папа не всегда понимал, что происходило, а мама боялась ему об этом сказать. Если он запрещал мне выходить на улицу, я убегала через окно. Я курила дешевый табак, набивая им трубку из стебля кукуруза, и если не было джина, я пила кукурузную водку, разбавленную кокой. Да, я знаю, репутация у меня была прескверная.

ГОЛОС: Зельда, если ты будешь смачивать табак водкой, считай, что у тебя нет матери. Повадки шлюхи не сочетаются с южным аристократизмом.

ЗЕЛЬДА снова «завела» виктролу. Играет музыка.

ЗЕЛЬДА: Хорошо, мама. (Публике). В Монтгомери на Декстер Авеню находилось кафе-мороженое. Местная кафешка. Там собирались все ребята. Я называла их мои «конфетные мальчики». Они всегда там болтались. А знаете, как ведут себя мальчишки, если они никому не назначали свидания? Однажды они подъехали к нашему дому, и стали выкрикивать мое имя. Я выбежала на веранду.

Бежит налево, кричит и прыгает.

Мои мальчики! Мои конфетные мальчики! Я вас люблю! (Публике). Отец был дома, и с ним чуть не случился удар.

ГОЛОС: Твое поведение возмутительно! Как ты смеешь публично делать из себя посмешище!

ЗЕЛЬДА: А мне наплевать. Я имею право делать все, что хочу.

ГОЛОС: Люди, которые не ставят своей подписи на документах неправомочны.

ЗЕЛЬДА: В этом был весь отец — судья. (Грустно машет рукой). Прощайте мои конфетные мальчики! (Обмахивается). Чертовски жарко, невозможно танцевать. (Доктору Кэрролу). Вы все еще здесь, доктор Кэррол?

ГОЛОС: Продолжайте, миссис Фицджеральд.

ЗЕЛЬДА: А вы уже взяли ручку и будете записывать в карточку, все что я говорю? Вы думаете, что вам удастся из скорлупы разбитого яйца снова склеить яйцо?.. У меня для вас есть еще кое-что.

Смотрит на край письменного стола.

Скажите, я когда-нибудь показывала вам вот это? Взгляните. Посмотрите на эту дырку. Ее пробила канонерка какого-то янки. Эта вещица принадлежала дедушке Махену, отцу моей матери. И мама не соглашается заделать дыру.

ГОЛОС: Это частица нашей истории. Пусть дырка останется, как была.

ЗЕЛЬДА: Интересно — почему? Вы когда-нибудь играли в такую игру: «Интересно почему?» А я все время в нее играю. Интересно, почему мне здесь нравится? Здесь ничего никогда не происходит!

Я выросла на американской рекламе, которая сулит вам безграничные возможности. Интересно, почему я все еще верю, что можно заочно научиться играть на пианино, или что можно мазаться грязью для превосходного цвета лица.

О, нет, нет, нет. Я не верю! Я уже не так молода и не так наивна, чтобы верить, будто из ничего вы сможете что-то создать взамен той Зельды, которой я когда-то была.

Падает на колени перед письменным столом доктора Кэррола.

Я хочу домой!

ГОЛОС: Но вы дома, миссис Фицджеральд.

ЗЕЛЬДА: Нет, я не дома. Уже больше не под материнским кровом. Не понимаю, почему мир моей мамы сейчас так далеко? Только сон в каком-то граде воспоминаний. Я знаю! Я знаю, что смотрю в какое-то отвлеченное время. Не пытайтесь меня одурачить. Жизнь медленно убывает, и она выбрасывает меня на моль. Интересно, почему я все-таки не такая, какой я себе представлялась?

Я хочу быть с тобой, мама, на солнышке, которое щедро ласкает наш старый дом. Я хочу смотреть, как догорает огонь в камине. Хочу быть только с тобой, духовно обновляясь и возрождаясь в первых весенних лучах солнца, потому что я вернулась к земле, нетронутой и первозданной.

ГОЛОС: Отдохните, миссис Фицджеральд.

ЗЕЛЬДА опускается в качалку.

ЗЕЛЬДА: Как я устала. Я бы давно ужо вышла из строя, если бы от меня не зависели другие люди.

ГОЛОС: А сейчас успокойтесь. Сосредоточьте мысли на вашем муже.

ЗЕЛЬДА: О Скотте? Он умер. От сердечного приступа восемь лет назад в Голливуде. Скотт был глашатаем и пророком своего поколения. Века джаза. И… и вот…

ГОЛОС: И что?

ЗЕЛЬДА: Ах, мне так надоели эти печальные и трагические образы Скотта и Зельды. Люди хотят верить своим богам. Это очень плохо. Вчера вечером он вернулся домой и стукнул меня прямо в нос. (Пауза). Проломил дверь ванной комнаты и разбил мне нос. Розалинда сказала, что она этого никогда ему не простит.

Вскакивает, подходит к креслу доктора, поворачивает его, как бы лицом к себе.

Доктор Кэррол, вы знаете, где мне хотелось бы сейчас быть? Угадайте. Нет, нет не в Алабаме. В Алабаме? О, бог мой, конечно же нет! На берегу Сент-Рафаэля в Ривьере.

Ложится на пол, как бы наслаждаясь теплом.

Спать вместо с ним в пене соленой воды в жаркий июльский поддень. (Публике). В таком раю мы еще никогда не бывали. Это было какое-то излияние света. Однако все стало скучным. (Скотту, хныча). Скотт, а что мы будем делать теперь. (Публике). Он был так раздражителен. Французская Ривьера — великолепный рассадник бацилл недовольства. Скотт терпеть не мог без дела сидеть на пляже, да еще в мокром купальном костюме. Он просто считал это тратой времени. А вокруг сосновые рощи, сады спускаются к морю…

Но разве можно силой приговорить душу к верности? Ужасно сознавать, что узы, которые казались вам такими надежными — недолговечны.

И тут в моей жизни появился Эдуард. У него были волосы как золотая монета, которую дарят на рождество. Сильные, загорелые руки. Целовать его — все равно что совершать какой-то давно забытый религиозный обряд.

ЗЕЛЬДА выпрямляется, нервничая. Эдуарду:

Я надеюсь — я надеюсь, что Скотт нас не видел. А как по-твоему, он нас увидел?

ГОЛОС: И ты ему скажешь?

ЗЕЛЬДА: Да, надо бы сказать. И придется ему сказать… О, нет, сама не знаю.

ГОЛОС: Не делай глупостей. Мы должны сохранить все наши блага.

Публике.

ЗЕЛЬДА: Какие там блага! Это его глянцевая фотография 6 на 9 с интимной подписью: «Мадам Фицджеральд от лейтенанта Джозена». Но это еще не все. Он оставил письмо, написанное по-французски и я не могла его прочитать. Я порвала его. Я также порвала фотографию. Зачем их хранить? Никто еще никогда не мог сохранить прошедшего лета.

Эдуарда перевели в Индо-Китай. То, что мне было нужно он увез с собой, чтобы промотать это на китаянок. А ведь странная вещь — между нами в действительности ничего и не было. Скотт никогда бы этому не поверил. Мы с Эдуардом лишь говорили о любви и все.

Поймите: теоретически я не сторонница моногамии, но на практике — я однолюбка.

В мире существуют много разных видов любви, но никогда одна и та же любовь не повторяется дважды. Это когда-то писал Скотт.

Встает, как потерянная, ходит по комнате.

Я все еще вглядываюсь в каждую тропинку и я вижу его. Он появляется из дымки и тумана. Он спешит ко мне. Как он мне дорог в своих помятых брюках, Я помню его обшарпанные манжеты, его чистый, но поношенный костюм, запах карандашей и твида. Как неторопливо, но озабоченно он одевался.

Я вижу, как он ходит по балкону, рассеянно бросая сигарету, как он стоит, греясь в лучах утреннего солнца. И каждый раз меня поражала мысль: до чего же он красив. И мне хотелось запереть его в шкаф, как платье, слишком дорогое, которое жалко носить каждый день.

Если бы он сегодня лежал бы со мной в постели, я бы погладила его затылок, где волосы у него такие короткие и пушистые. Нет на свете ничего более прекрасного, чем чувствовать его рядом с собой. Тесно прижавшись друг к другу, мы переплетаемся с ним словно корни, зарытые в землю. (Доктору Кэрролу). Ах, простите, пожалуйста, доктор за такое художество. Я знаю, вы бы предпочли, чтобы я говорила более скромно и благопристойно, как подобает воспитанной леди Юга. Мама сейчас обратилась бы к своему «Катехизису»…

ГОЛОС: Настоящая леди никогда не станет обсуждать интимные подробности своей хм… хм… интимной жизни, настоящая леди никогда об этом не говорит.

ЗЕЛЬДА: Хорошо, мама.

ЗЕЛЬДА смущена. Публике.

Я все забываю, где я нахожусь. Я знаю, что я в какой-то больнице, только не знаю — где. Кто-то все время уговаривает меня чувствовать себя легко и свободно и рассказать о своем прошлом. Мне холодно. Так холодно.

Мы слышим громкое тиканье… ЗЕЛЬДА подбегает к сумке, вынимает свитер, надевает его.

Тогда в Париже, прежде чем я поняла, что заболела — все стало каким-то странным: улицы, остановки, фасады домов. Бесконечное разнообразие красок. Казалось, рядом идет ребенок, и воздух был таким нежным.

Тиканье исчезает.

А в голове у меня все время звучала музыка. Я танцевала и танцевала по восемь часов в день. Занималась с мадам. И все потому, что я была несчастна со Скоттом, с его бесконечными попойками, а за всем этим ничего больше. (Сердито, Скотту). Неужели опять идти в гости к Гертруде Стейн! А мне что прикажешь делать, когда ты с обожанием припадаешь к ее ножищам? Торчать в комнате рядом с этими чахлыми безбровыми существами, и слушать, как разоряется ее секретарша Алиса Токлас? (Публике). А на прошлой неделе в студии, мисс Стейн похвалила стихи одного молодого поэта, и его от избытка чувств стошнило прямо на ее бесценный молитвенный тибетский коврик. (Скотту). Посмотрел бы ты на себя, как ты слушаешь ее с таким изумлением, как грешник слушает Отче Наш, как будто она какой-то великий пророк. Для меня она просто толстая старая женщина, постриженная как французский парикмахер. (Берет со стола стакан). От кого это? (Читает). «Скотту и Зельде от Гертруды и Алисы». (Ставит стакан на место). О, господи, только этого мне но хватало: стаканчик для бритья.

Танцует чарльстон, разговаривая с публикой.

И знаете, какой подарок я попросила себе на Рождество? Ковбойский пояс с блестящими камешками и модными заклепками. Размер двадцать восемь. И пару расшитых кожаных мокасин — размер пять. И еще флакончик одеколона…

Топает ногой, подавляя слезы.

Не раз мы были счастливы. Мы были счастливы тысячу раз! Поверьте, мы были счастливы…

ГОЛОС: Отдохните, расслабьтесь.

Она садится в качалку.

ЗЕЛЬДА: Как вы думаете, он мог бы приехать на Рождество? Хотя бы только на несколько дней? «Навсегда» для нас уже никогда больше не будет. Не знаю вернется ли он домой на Восток? Он сказал, что я ему изменила, навряд ли. Он также мне изменил. Я не дура. Я ее видела. Молодая, жеманная актриска Голливуда. Как пресная каша к завтраку. Никакой индивидуальности. Она в восторге от своего успеха у мужчин и счастлива, что ходят слухи, будто у нее на теле голубые прожилки.

ГОЛОС: Ну и что?

ЗЕЛЬДА в дремотном состоянии. Меняется свет. ЗЕЛЬДА переключается в другое время.

ЗЕЛЬДА: (Скотту) Я не собираюсь тебя упрекать. Мне просто хотелось бы знать, почему в Париже, когда ты увидел, что я совсем расклеиваюсь и заболеваю, ты спокойно сидел в ванне и пел: «Играй, дитя, в своем саду»? Ты ненавидел мои занятия балетом. И мою привязанность к мадам. Почему? Ты дружил с Хемингуэем и его молодой оравой. А когда ты не мог писать — ты обвинял меня. Но ты отлично знал, что причина была в том, что ты полночи пьянствовал со всей компанией и напивался до бесчувствия. (Как бы преследуя Скотта по сцене). Нет, дай мне закончить, черт подери! Ты жаловался, что тебе трудно бороться в одиночку с конкуренцией одаренных талантливых писателей. А я для тебя была писательницей третьего сорта и такой же танцовщицей. О да, ты яростно обрушивался на таланты третьего сорта!

И дважды тем летом ты оставлял меня в постели, говоря: «Я не могу, ты понимаешь? Я не могу!»

Внезапно умолкает, испугавшись собственных слов.

О, Скотт, все это было совсем неважно. Эта сторона отношений — если бы мы только смогли быть близкими во всем другом.

Публике.

Когда-то он мне сказал, что женился на мне потому, что я понимала, что жизнь — это нечто серьезное. Теперь я вижу, он был прав. Я всегда верила в любовь. Всегда верила.

Из сумки достает акварель и кисть. Ставит картину на столик и начинает ее писать, используя пепельницу, как палитру.

Если я в одиночестве прошла такой путь, я и дальше могу идти одна. (Через плечо Скотту). Спасай себя, Скотт. Пусть все остальное в мире тебя не волнует. Играй в своем садике. (Публике). «Спасай себя». Бессмертные слова великого Эрнеста Хемингуэя. Как это похоже на Эрнеста. Я всегда с подозрением смотрела на привязанность Скотта к Эрнесту. Менкин говорил, что он никогда не видел такой странной дружбы.

И я сказала об этом Скотту.

Скотт накричал на меня: «Оставь Эрнеста в покое! Говори все, что тебе вздумается, но только не трогай Эрнеста!» (Скотту). Хорошо, прости меня! (Доктору Кэрролу). Доктор, вы связываете душевные переживания с цветами? А я нахожу эту связь. Бледная золотистая орхидея — это надежда. Ярко-красный цвет — страсть. А желтовато-зеленый — ревность. Продолжает писать картину.

Публике.

Скотт сказал, что я ревнива. Но дело совсем не в том. Когда мы познакомились с Эрнестом, он отвел Скотта в сторону и сказал ему, что я сумасшедшая. Ничего себе шуточка! Скотту это показалось очень смешным, и он повторил мне его слова. Но я не смеялась. Я ненавидела привычку Эрнеста постоянно говорить колкости. Потому я сказала: (Скотту). Твой Эрнест весь фальшивый, как фальшивая ассигнация. И ты это знаешь. Меня он унижает, а сам берет у тебя деньги. И мне не нравится, что вы шляетесь с ним по всяким дрянным местам на Левом Берегу и тащите нас с собой. Зачем? Вам нужны жены для храбрости?

Нет, я не замолчу! Он хвастун и зануда, всегда старается доказать что он настоящий мужчина. На войне — герой, храбрец, охотник на тигров, любитель боя быков и кровавых зрелищ. Тьфу! (содрогнувшись, публике). Но Скотт и слушать меня не желал. (Пауза). Я помню, как однажды ночью Скотт вернулся домой после встречи с Эрнестом. И как во сне он простонал: «Не надо больше, детка, не надо». НЕ НАДО БОЛЬШЕ, ДЕТКА?

Милосердный бог, мои подозрения ужасны. И это меня мучает, потому что… О, я сама не знаю — почему. Если бы я знала, я бы не сидела здесь в сумасшедшем доме и не вязала бы рыболовные сети и не раскрашивала бы вот это.

Схватывает картину, показывает ее публике, желая вызвать ее одобрение.

Вот! Я назвала это «Любовь». Ну как? (Показывает картину доктору Кэрролу). Ну что? (Публике, с горечью). Никто не сказал, что вам это нравится! (Робко). Быть может, вам не нравится название? «Любовь»? Но я это могу изменить, если вы мне подскажете что-то другое.

Сердито смотрит в публику, отворачивается от нее, прячет картину в сумку. Смена света.

ГОЛОС: Зельда! (Она подбегает к рампе).

ЗЕЛЬДА: Там в кустах мяукает кошка. Кис-кис… (Пауза). Я подумала, что это мой кот Шопен, но ошиблась, Бедный Шопен. Ласковый до приторности. Я никогда его больше не видела, после того как отшлепала его. Потом мы завели собачонку, которую вытащили из пруда. И мы назвали ее Эзра Прудик. (Кошке). Иди сюда, киска. Ты что, миленькая, заблудилась? (Публике). Как вы думаете, куда отправляются души животных после смерти? Животные не хуже людей. Даже лучше. Они достойны попасть в рай.

Я видела как умирал папа. Сама я не боялась умереть. По-моему, смерть — единственная реальная элегантность.

Подходит к столу, как бы передает телеграмму телеграфисту.

Я хочу послать телеграмму Скотту Фицджеральду. Голливуд. Отель «Кристи»: Вчера ночью скончался папа. О нас не беспокойся. Зельда.

Обходит письменный стол, представляя, что перед ней отец на смертном одре.

Ах, папочка, у меня накопилось к тебе столько вопросов… (Публике). Хотите на него посмотреть? Он такой хрупкий. Удивляюсь, как он мог нас всех содержать?

Голосом отца.

Девочка, ты хотела меня о чем-то спросить? (Отцу). Да, папочка. Можешь ли ты объяснить мне: почему когда мучается наша душа, тело отказывается ей помочь? И почему, когда мучается наше тело, душа не дает нам исцеления? И неужели наше тело долгие годы питало нашу душу опытом только лишь затем, чтобы наша душа обратилась бы к чахлому телу за утешением? Почему, папа?

Голосом отца.

Спроси меня, доченька, что-нибудь полегче. (Публике). В наследство папа не оставил мне ничего, кроме своих высоких принципов и своих сомнений. После его смерти я просматривала его бумаги, надеясь хоть что-то найти о наследстве, но все, что я нашла — был старенький, замшелый кошелек, а в нем три грошика. Первые заработанные им деньги. О, папочка!

И всегда-то нас трогают в людях какие-то незначительные черты их характера. А кто подумает о том, что умирает с ними — добро иль зло? Бог всегда готов простить. Вот почему я прощаю папе его равнодушие ко мне, так же как я надеюсь, меня простит моя собственная… А, не важно…

ГОЛОС: Ваша собственная дочь — вы это хотели сказать?

ЗЕЛЬДА садится в кресло.

ЗЕЛЬДА: Нет, нет, нет! Я больше но хочу играть в эту мучительную игру. Я хочу проснуться.

ГОЛОС: А вы никого не забыли? Одного, очень важного человека.

ЗЕЛЬДА: Нет! Нет! (Пауза). Нет. (Пауза). Когда она была маленькой, она звала меня Момми. (Пауза). Я не могу… (Пауза). Вспоминаю один эпизод. Я выглянула из окошка нашего дома в Эллерси и увидала прелестную одинокую девочку, игравшую в крокет. Ударами молоточка она гоняла шар под каштановыми деревьями. В ту ночь я слышала, как она напевала песенку в своей кроватке. Да, ребенок чувствовал себя одиноким в таком большом и таком беспорядочном доме.

Скотти! Ты так похожа на своего отца, такая же мечтательность в глазах. В Париже мы по ошибке выкупали тебя в биде. А однажды за завтраком, ты выпила глоток джина, приняв его за лимонад. Я любила твои тоненькие детские ножки, твою, как у отца подпрыгивающую походку. А когда я целовала тебя, я чувствовала нежный ребячий запах на твоей шейке. (Встает, идет к авансцене). Будь счастлива. Будь здоровой и счастливой. Купи себе белое платье с длинным красивым кушаком, переливающимся светлым хрусталем, как море у берегов Греции. Мы будем жить втроем в маленьком домике, где растут высокие мальвы и зеленая яблоня. Ты будешь заниматься живописью Ренуара, а твой папочка напишет много, много книг.

Не выдерживает, начинает рыдать. Публике.

Ну что вы на меня смотрите? (Садится на стул. Доктору Кэрролу). Я предупреждала вас, доктор. Я не могу представить себя в прошлом.

ГОЛОС: У вас это отлично получилось, миссис Фицджеральд.

ЗЕЛЬДА: Миссис Фицджеральд! Это все, чем я когда-то была. Быть может, мне надо было оставаться Зельдой Сэйр? Я полюбила в нем художника и стала его женой. Наверное, мне следовало бы также любить художницу в себе.

Достает из-под подушки папку. Дает ее доктору Кэрролу.

Скажите, доктор, вы когда-нибудь пользовались гадательной доской — «Уиджа борд»? Вам, психиатрам, это надо испробовать. Возможно, что результаты были бы лучше. Я как-то сама крутила эту доску, и ответ был один: «Смерть, смерть, смерть». Я испугалась и убежала. (Горько плачет). Что ж это я вам наболтала?

ГОЛОС: Ну а теперь, когда я скажу три, вы проснетесь: вы отдохнули, восстановили свои силы, помолодели.

ЗЕЛЬДА хлопает в ладоши, садится.

ЗЕЛЬДА: Помолодела? Раз! Сестра Хольцхаузан будет очень завидовать, когда увидит меня помолодевшей. Еще на прошлой неделе она мне сказала: «Фрау Фицджеральд, вы станете почти красоткой, если приведете в порядок свои волосы». Два! А сегодня утром она мне сказала: «Фрау Фицджеральд, вам надо быть более общительной. Смотрите на хорошие стороны жизни. Жизнь прекрасна». Три! (Длинная пауза). Сказать, что я помолодела — будет несколько преувеличенно.

Меняется свет.

До свидания, доктор. (Пауза). Здравствуй, Зельда! Почти красивая, но все-таки почти. У тебя вид старой дамы, живущей размеренной жизнью. В свои сорок семь лет ты чувствуешь себя старой и дряхлой, но ты все еще витаешь в мире мечты. Средний возраст — это пора мудрой умиротворенности. (Публике). Видите, как неохотно расстаются люди с тем священным огнем, что когда-то горел для них ярким пламенем. Они радуются маленьким ожогам, которые получили от собственных экспериментов. Им даже нравится жечь собственную кожу. Я загубила столько своих надежд, проложив дорогу несчастьям и бедам. А теперь все мои душевные силы уходят лишь на то, чтобы на них не смотреть. Я ни на что не жалуюсь, ни о чем не сожалею — я буду есть свой камень.

Моя милая мама. Она каждый день звонит доктору Кэрролу, справляется — не прошла ли моя болезнь.

ГОЛОСА: Помогите!

ЗЕЛЬДА: Ш-ш-ш… Вы слышите что-нибудь? (Пауза). Я слышу голоса. Прислушайтесь.

Путаница голосов на проигранных пленках, все говорят одновременно. Как будто шепчут что-то из другого мира — отдаленные голоса Скотта, отца, матери.

ЗЕЛЬДА: Раньше я изредка слышала их, а теперь я слышу их постоянно. Иногда это мои родные — они просят о помощи: их голоса звучат из-за стен и даже из водопроводных труб. «Помогите!» — кричат они. О, я знаю, я знаю — они все во мне… Я устала слушать, что они говорят. Неужели вы думаете, что я не понимаю?.. Я видела сон…

Изменение света. Она стоит напряженная.

Будто бы я сплю в какой-то ослепительно яркой комнате, полной дыма, на верхнем этаже больницы. А Скотт был на крыше, он звал меня: «Зельда!» И во сне я проснулась.

Мы слышим резкий, пронзительный звук, перекрывающий голоса. Зельда зовет Скотта.

Скотт! Я здесь…

Сейчас она вновь это переживает. Публике.

И я бегу! Я бегу в коридор!

В панике носится по сцене, будто за ней гонятся демоны. Какофония звуков, шепот голосов из прошлого.

Распахивает дверь справа, яркий ослепительный свет.

Куда-то исчезли все врачи и сестры. Там, за дверью столпились больные, они улыбаются мне, строят гримасы, зовут к себе. Они чудовищны. Мне страшно. (Захлопывает дверь). Я убегаю. И с криком бегу в свою комнату.

Подбегает к авансцене. Она вся в ослепительном белом свете. Смотрит наверх.

Я слышу, меня зовет Скотт: «Зельда! Не сходи с ума!» (Кричит Скотту). Скотт! Приди за мной, и забери меня! Умоляю, приди и забери меня!

Подает на пол. Сцена затемняется. Медленно она поднимает голову, смотрит на публику.

Никто, даже поэты не в состоянии измерить, сколько может выдержать человеческое сердце… Я думала, что я и есть та легендарная саламандра, которая может жить в огне и не сгореть. Но я ошиблась…

Свет на ее лице. Вся сцена погружается в темноту.

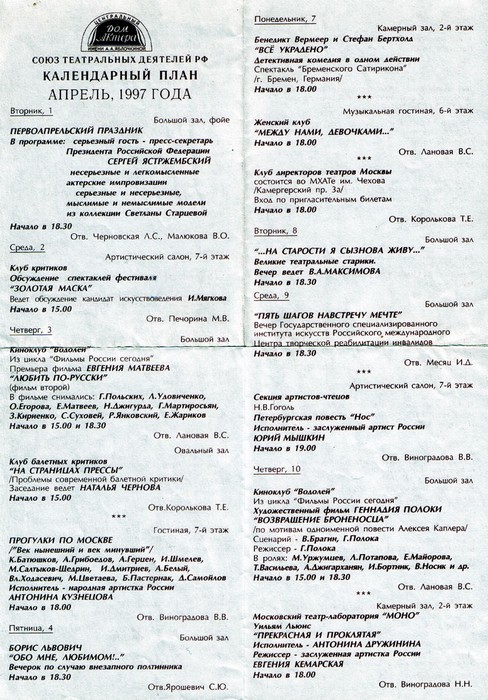

Иллюстрации с постановки пьесы в московском театре "Моно", под названием "Прекрасная и проклятая" (1997 год).

Статья о драматурге, написанная Ириной Цымбал.

Очерк Антона Руднева о постановке этой пьесы в московском театре им. Евг. Вахтангова "Мисс НИКТО из Алабамы" (2014 год).

Оригинальный текст: by William Luis.